中国汽车工业崛起之路(二)——中国第一个合资汽车企业北京吉普

1978年,十一届三中全会作出了具有重大历史意义的改革开放决策。作为现代工业综合水平体现的汽车工业,大规模发展被提上日程,成为改革开放的先行者和探索者,是第一批创立中外合资企业的行业。1982年,改革开放总设计师邓小平同志批示:轿车可以合资。1984年1月,中国第一个合资汽车北京吉普正式开张营业,10月上海大众成立。紧随其后,1985年3月,广州标致成立,就此“北上广”分别都拥有了属于自己的合资汽车品牌。市场换技术,中国轿车工业开始规模化发展,并在10多年中拜师学艺,不断谋求自主开发。

北京吉普:第一个吃螃蟹的合资车企

闭门造车20多年的中国汽车产业,与全球汽车产业在管理、技术、产品等方面存在着巨大差距。彼时,我国的合资企业法尚未出台,第一个中外合资汽车企业北京吉普的合资谈判只能以“吃螃蟹的精神”摸着石头过河。1979 年 10 月,北汽成立商务谈判组,历经了长达 4 年多的马拉松谈判:美方来华 18 次,中方赴美 3 次,中方向各级领导机关汇报 500 多次,中方谈判小组五易其人。

1983年5月5日,北京汽车制造厂与美国汽车公司AMC在人民大会堂签约。 时任国务委员对外经贸部部长陈慕华等国家领导出席见证,北汽经理吴忠良、AMC董事长铁伯特代表双方签字。1984年1月15日,北京吉普汽车有限公司正式开业,北京吉普注册资本为 5103 万美元。北汽占股68.65%,以制造 BJ212的南厂区的部分厂房、设施、及660万美元投入,合计约 3503 万美元。AMC占股31.35%,以吉普品牌的产品、技术、及800万美元投入,合计约1600万美元。

北京吉普的成立,开创了中国汽车对外开放合作的先河,走上了“合资之路”。中国汽车产业“摸着石头过河”,是中国对外开放、合作的桥头堡,成为中国制造业现代化先锋。

震惊世界的“吉普风波”

1985 年9 月26 日, 北京吉普公司第一批采用CKD (即整车拆散进入中国后再全部组装)形式组装的切诺基汽车按计划提前五天下线剪彩, 开了美国境外生产切诺基的先河。切诺基汽车曾荣获1983年美国四轮驱动车的三项金奖,具有良好的销售前景。1985 年10 月15日,美国副总统布什访问中国并参观北京吉普汽车有限公司。美方提出1986 年实现组装切诺基汽车4000 辆, 1987 年达到7000 辆, 1988年实现1 万辆整车的计划。

然而正是这看似顺势而为的美好计划,却引发了震惊世界的“吉普风波”。美方不了解当时中国计划经济占主导地位, 提高产量涉及外汇额度和进口许可证, 需要中国政府批准。而这时期由于国家外汇储备紧张, 国务院多次下文要求严格控制轿车进口, 其中也包括CKD (进口散件) 形式的组装轿车。

1985年,第二批1008辆切诺基散件集装箱配置, 从美国装船运往中国。但北京吉普并没有及时获得与之匹配的进口许可证、信用证、外汇等, 结果造成这1008 辆切诺基汽车散件堆在口岸无法通关。这使得美方在仓储、装卸、利息等方面造成严重损失,刚刚起步的北京吉普面临“停工待料”。

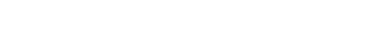

1985 年 11 月,美国汽车公司AMC单独在美召开新闻发布会,宣布从北京吉普公司撤离美国专家,停止资金投入、技术转让及人员培训,表示中国不适合搞投资。《华盛顿邮报》、《纽约时报》等西方媒体大肆渲染:“中国的先锋合资企业奄奄一息”,甚至称“中国的对外开放政策受到考验”……把一个合资经营问题涂上了浓浓的政治色彩。

事态的严重性使得北京吉普中美双方人员共同承受着巨大压力,北京吉普公司总经理圣皮尔给时任中共中央总书记胡耀邦写了一封信:“合资企业在中国是一个新概念, 初期会面对巨大挑战。我们是合资企业的先驱者之一, 所以首先遇到与合资企业有关的困难。我们失败的结果将对中国现存和未来的合资企业起到非常消极的作用。这个合资企业的失败将会给中国正在实施的开放与合资政策带来很大冲击,中国政府将难以承受。”

胡耀邦总书记批示:“这件事要从维护我国对外关系的决策和信誉的高度来对待, 请经委帮助解决, 已合资的企业不要轻易使之倒闭。”国务院还责成时任国家经委副主任的朱镕基亲自负责处理此事。中美双方经过5天5夜的艰苦谈判, 1986年5月13日下午3点, 终于达成协议:到1990年北京吉普生产12500辆CKD形式组装的切诺基汽车,并加快其国产化。中国政府向北京吉普将提供更多的外汇资助,容许其用人民币兑换美元,并在进口关税上给予优惠。

至此,震惊中外的“吉普风波”尘埃落地,国家很快出台和修改了《国务院关于鼓励外商投资的规定》等20 多项关于促进合资企业发展的政策、法规, 以适应合资企业在中国发展的新形势。这坚定了国外企业跟中国合资造车的信心,对中国实行对外开放的坚定态度有了进一步认识。很长一段时间,北京吉普被视为中外合资的一面旗帜,成为外国衡量在中国长期投资的晴雨表。

切诺基汽车国产化带动中国汽车零部件工业发展

“吉普风波”之后,国家及北京吉普公司采取多种措施加快切诺基汽车的国产化进程。

当时国家海关提出的差别税收政策对北京吉普推进切诺基汽车国产化起到了重要的作用。当时整车进口关税是200%,依据国家差别关税,当切诺基国产化率达到40%以上,可以按照零部件进口关税80%征收;国产化率到达60%以上,关税会继续降低;当国产化率到达80%以上,会取消进口配额。

北京吉普引进切诺基汽车的原则是:“引进技术、引进装备、CKD组装与国产化相结合。”投产的第一辆车,国产化部件仅占1.75%,经过“七五”工厂技术改造,实现了车身总成、发动机总成和部分后桥总成的国产化。

北京吉普“七五”工厂技术改造被列为国家“七五”技术改造重点项目,共投资了4亿多人民币。“七五”技改期间,历任发动机制造工程经理、基础件制造工程部总监、产品工程总监和总调度长的童志远,在赵乃林总裁、陈须林总裁等领导下,先后参与组织领导实施了多项技术改造:发动机、车桥、车身、总装、冲压、铸造、电镀、热处理、工具、动力、产品试制试验、质量保证和物流系统等。北京吉普“七五”技改切诺基国产化效果明显,获得了机械部“七五”技术改造优秀项目。因此,继“七五”技改之后,北京吉普又继续开展了“八五”技改,此间特别关注了配套零部件厂的技改,向为切诺基配套的近200个零部件厂家派专家到现场对技术改进和质量管理进行指导帮助,保证了配套件国产化的顺利进行,带动了一大批零部件厂和相关工业的发展。北京吉普经过“七五”、“八五”连续技术改造,1995年切诺基国产化率达到80%多,完成了国家差别税收政策所规定的调整范围,实现了切诺基整车国产化。

另外,1986年,时任国家经委副主任朱熔基亲自谋划了“北京吉普国产化共同体”的建立,最初共同体由全国20多个省市148个单位(中央政府、北京市、企业、银行等)组成,办公室设在北京市经委,在北京吉普现场办公。国家从每辆出售的切诺基汽车售价中提取3万元作为北京吉普国产化资金,支持国产化共同体的零部件企业进行研发、技术改造等。在切诺基国产化遇到困难时,经过国产化共同体批准,可以用这个国产化资金支持共同体内的零部件企业的研发生产、技术改造。“北京吉普国产化共同体”最终带动了200多个相关企业和行业的发展,为提高国内汽车零部件的技术水平和制造能力做出了重要贡献,甚至对于中国自主品牌的建立也奠定了一定产业基础。

建立自主产品开发体系和自主品牌

北京吉普在积极消化吸收切诺基汽车先进技术,并实现国产化的同时,不断推进与外资股东美国克莱斯勒(1987年克莱斯勒兼并了AMC)的共同研发,最终建立了自主研发体系和自主品牌。

1997年,与外资股东共同研发的右舵产品出口英联邦国家,在合资汽车企业中尚属首例,突破了外资股东对国际市场的独占。

2005年,在北京科博会开幕式上,北京吉普展出了拥有完全自主知识产权、冠名为“勇士”的战地越野车。继第一代BJ2020系列军车,北京吉普通过激烈竞标,自主研发的“勇士”越野车被军方采购为第二代军车,并成为国庆60周年阅兵指挥车。

“勇士”越野车研发成功,标志着北京吉普已形成了现代汽车产品开发的先进理念、程序与手段,并具备了从零部件到整车的一整套自主开发能力。北京吉普合资20年后,完成了国家赋予企业自主开发新产品的重任,“勇士”续写了中国越野车发展的一个历史,也摸索出了在合资企业如何搞自主开发的一条道路、一种方式。

2002年6月6日,北京吉普公司延长30年合资经营合同获批,这是中国加入WTO后,汽车行业第一个延长合资合同获批的整车企业。之后,新的董事会授权时任北京吉普董事、党委书记、副总裁童志远,全权负责北京吉普的重组工作, 于2005年8月8日成立了北京奔驰-戴姆勒·克莱斯勒汽车有限公司。北京奔驰的成立,是对北京吉普的重组,是国际汽车巨头参与中国汽车工业重组的力作。此次重组为北京奔驰公司开创了企业发展的:新名称、新股东、新产品、新管理、新厂区。

第一个合资车企北京吉普的历史意义

(1)北京吉普汽车有限公司是中国汽车产业对外开放的拓荒牛、孺子牛,北京吉普的合资合同为后来的合资公司提供了标本和借鉴。

(2)北京吉普许多成功实践写入了中外合资企业公司法、劳动法、工会法,如劳动合同集体协商制度、在合资企业建立党组织等。

(3)通过“七五”技改、“八五”技改、“北京吉普国产化共同体”等措施,彻底实现了切诺基汽车国产化,带动了中国汽车零部件工业发展。

(4)通过与外资股东共同研发右舵产品出口英联邦国家,最早突破了外资股东对国际市场的独占。

(5)作为第一个合资汽车企业,建立之初就提出了消化吸收国际先进技术、进行集成创新,建立了自主产品开发体系和自主品牌,为我国汽车工业的自主品牌建设及自主研发创新进行了有益的探索。

(6)没有北京吉普就没有北京奔驰,北京奔驰是北京吉普财富(资产、人才、体系、精神、文化等)的传承人和发扬者。

关于智库

在中国社会科学院的智慧支持和战略指导下,《中国经营报》社有限公司发起成立了中经传媒智库。智库汇聚了中国社会科学院及顶级机构专家资源,是集专家、机构、平台、媒体资源于一体的媒体融合型智库。中经传媒智库整合旗下《中国经营报》《商学院》《家族企业》、中国经营网及两微一端等平台,具有5000万+的全媒体传播影响力。智库利用自身媒体平台开拓整合资源能力和广泛平台优势,为企业家和经营管理者提供全方位的信息服务和智慧支持。

中经传媒智库公众号

中经传媒智库公众号

中经传媒智库微博

中经传媒智库微博

创建于1985年的《中国经营报》,由中国社会科学院工业经济研究所主办,报社始终秉承“终身学习、智慧经营、达善社会”的理念,洞察商业现象,解读商业规律,助推商业文明。经过37年的发展,已经成为拥有一报两刊、网站、新媒体的大型传媒集团,是国内领先的综合财经媒体服务商。

《商学院》杂志创刊于2004年,中国社会科学院工业经济研究所主办,《中国经营报》社有限公司出版的一本高端管理类杂志。秉承终身学习、智慧经营、达善社会的理念,以传播商业新知为己任,以“国际视野+中国功夫”为办刊宗旨。为读者提供一切对管理有益的方法、工具和理念,是管理他人和企业的一本实战、实用的杂志。

《家族企业》杂志由中国社会科学院工业经济研究所主办,《中国经营报》社有限公司出版。是中国率先关注家族企业实际控制权传递过程中风险与危机管控以及企业可持续发展能力的媒体。

15801223120